堺大魚夜市(さかいおおうおよいち)とは、大阪府堺市堺区にある大浜公園で毎年7月31日に行われる魚市、祭の事。鎌倉時代に始まったと言われ、およそ700年の歴史を誇る堺の夏の風物詩的行事となっています。

一番の見どころは夜に行われる豪快な魚セリ。その他、夜店や企業のPRブース等も出展され、地域住民と密着した歴史的なお祭りです。

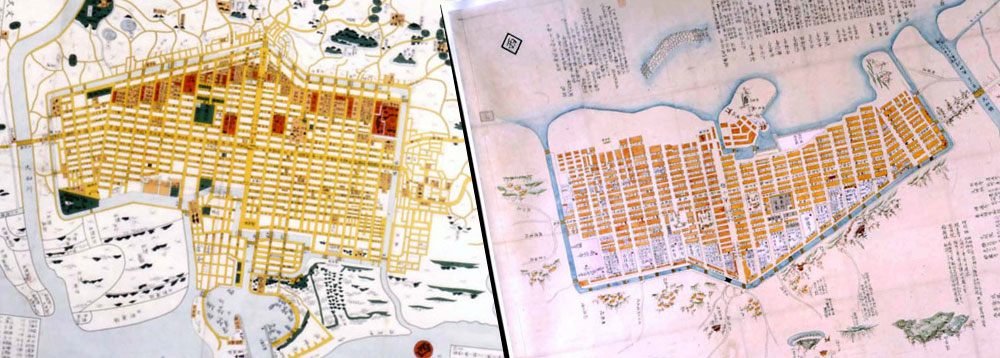

鎌倉時代の記録に、河内国丹南郡(堺市美原区付近)の鋳物師が廻船荷物を泉州堺津に寄せるとあります。堺港が見える最初の史料ですが、これは日本各地の物資が集積する商業港です。漁港としての堺港については、同じ鎌倉時代の和歌によって推定することができます。

鎌倉時代の記録に、河内国丹南郡(堺市美原区付近)の鋳物師が廻船荷物を泉州堺津に寄せるとあります。堺港が見える最初の史料ですが、これは日本各地の物資が集積する商業港です。漁港としての堺港については、同じ鎌倉時代の和歌によって推定することができます。

江戸時代の『和泉名所図会』には、「堺浦魚市」の様子が描かれています。

堺津の浜で毎朝諸魚の市があり、和泉の浦々や紀州の海から漁師の舟が漕ぎ来て、市店(いちだな)を飾り、螺貝(ほら)をふいて市の始りを知らせ、買いに来る者が多く訪れ、また難波や京へ運送すると記されています。

住吉祭は、住吉大社の年中行事においても最大の祭りであり、中世から近世にかけて大坂の天神祭を超える歴史と規模を誇ってきました。

与謝野晶子は、子どものころに生家で見聞きした住吉祭やその前夜におこなわれた夜市の様子を記しています(『郷土と趣味』昭和13年)。

この祭は、暦のうえで夏が秋に替わる夏越しの日に、住吉の神輿が堺宿院のお旅所に渡御する祭りで、荒和(あらにご)の祓いとも呼ばれます。

鎌倉末期の「住吉太神宮諸神事次第」には、6月晦日に堺の開口宿院へ神輿が渡御することが記されています。

以上のように、住吉神輿の堺へのお渡りが鎌倉時代の記録から見え、同じく鎌倉時代から堺で獲れる桜鯛などの魚や江戸時代あたりからの蛸の市などが有名で、各地に出荷されていました。

このことから、通常の魚市だけでなく大魚市やさらには夜市も、鎌倉時代ころからおこなわれてきたのではないかと推測することができ、堺が全国に誇ることのできる行事といえます。